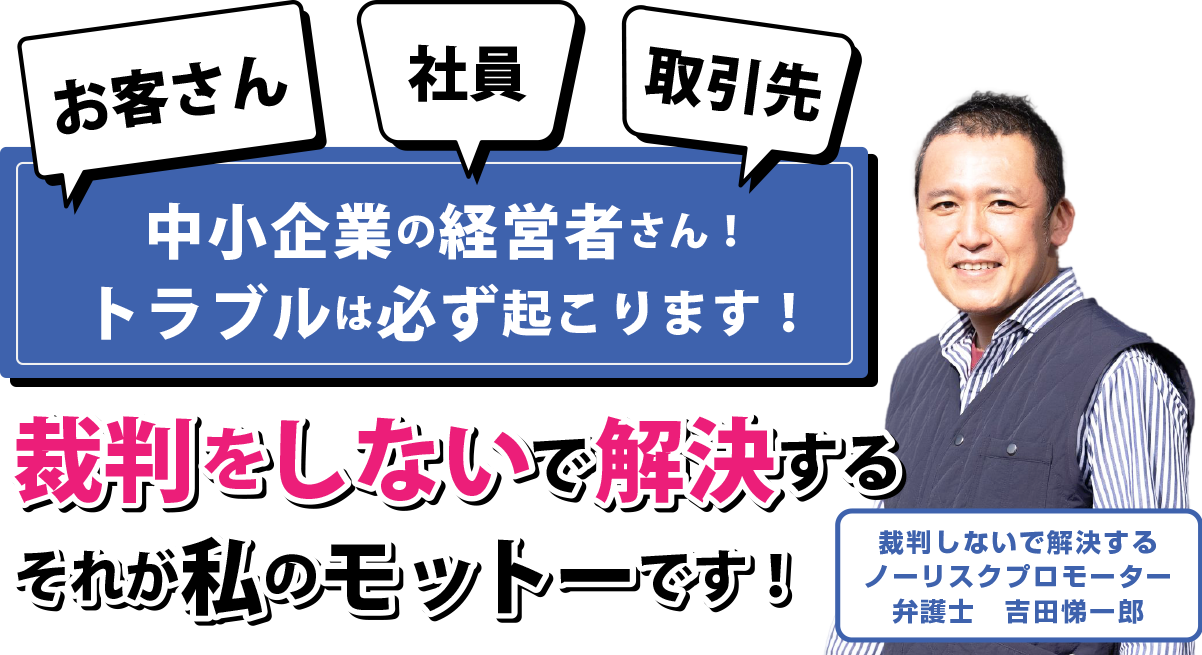

「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う

初めての方はこちらのオススメ記事をお読みください一覧はこちら

【秘密保持契約】違反の証明は難しいけど、やはり結んでおくべき3つの理由

「秘密保持契約」を結んだけど、

相手がそれに違反したことを

証明することは、

実際には難しいです。

しかし、

それでも「秘密保持契約」は

結んでおくべき、

と私は考えます。

(「秘密」の隠れ家でマティーニを)

<毎日更新667日目>

目次

秘密保持契約、違反を証明するのは難しい?

企業にとって、

顧客リストや商品開発のノウハウなどの

「営業秘密」は、

その経営上の重要な資産です。

ところが、この営業秘密を、

社員が会社を辞めるときに持ち出して、

同業他社に転職して無断で

その営業秘密を利用する、

などといった事件がよく起こります。

中小零細企業にとっては、

このようなことをやられると、

ときに会社の存亡にもかかわる

重大な影響を受けます。

そこで、

こうした営業秘密を外部にもらされることを

防ぐための1つの方法として、

そして、

この「秘密保持契約」には、

もし社員がこれに違反した場合は、

会社は今後違反をやめるように請求したり、

損害賠償を請求できる、

という内容が入っています。

ところが、先日、

私の顧問先のA社長より、

こんなご質問をいただきました。

社員との間で、秘密保持契約を結んでおくことが、重要であることはわかりました。

ただ、たとえば退職後に社員がそれに違反したという場合、それをどうやって証明するのでしょうか?

もし、社員が違反を認めない場合は、どうするのでしょう?

たしかに、鋭いご質問です。

実は、

この点がなかなか難しい。

たとえば、

社員が会社を退職して、

同業他社に転職したとします。

退職する際に、

会社の顧客リストのデータを不正に入手し、

その顧客リストを使って転職先の

会社の営業に使ったとします。

これは、

上記の秘密保持義務に違反する行為です。

この点、たとえば、

この社員が転職先の営業での会話の

録音テープがあるとか、

顧客リストを使って営業している様子が

防犯カメラに写っていたとか、

そうした目に見える証拠があれば、

秘密保持契約の違反を証明できます。

しかし、普通は、

そんな証拠は残らないことが

ほとんどでしょう。

実際の裁判事例を見ても、

社員が秘密保持契約に違反していた

疑いがあっても、

それを証拠によって証明することは、

かなり難しいのが現実です。

という声が聞こえてきそうですね。

しかし、私はそれでも、

「秘密保持契約」はきちんと結んで

おくべきだと考えます。

それでも契約を結んでおくべき3つの理由

契約することで、違反に対する抑止力になること

原始的ですが、

単なる口約束ではなく、

契約書にサインをして、

ハンコを押す、という行為は、

大なり小なり、

人間を厳か(おごそか)な気持ちにさせます。

ということは、

人の脳裏に刻まれるわけです。

ですから、

普通の人間であれば、

という心理が働くものです。

(そうでない人も時々いますが)

このように、契約を結ぶ、

契約書を作る、という行為は、

約束した人に自覚を促し、

違反行為に対する抑止力になる、

という効果が期待できます。

契約によって、約束ごとが明確になる

これも、

単なる口約束との違いですが、

契約書を作ることによって、

約束したことが明確になる、

という効果があります。

具体的には、

まず「秘密保持契約」においては、

何がその会社の「営業秘密」に当たるのか

ということを、明確に書いておく

必要があります。

さらに、契約に違反して、

その「営業秘密」を社外の第三者に

漏らしたらどうなるか?

ということも、

明確になります。

具体的には、

会社は違反した社員に対して、

違反行為を止めるように請求できます。

また、社員の違反行為によって、

会社に具体的な損害が発生した場合には、

社員に損害賠償請求を行うことができます。

このように、

違反行為がなんなのか、

違反するとどうなるのか、

といった約束ごとが明確になります。

万が一違反が生じても、やめさせやすい

そして、

こうした内容の「秘密保持契約」を

結んでおけば、

万が一社員が違反行為をした場合に、

今後同様の違反行為をやめさせやすい、

という効果があります。

通常の人間であれば、

契約を結んで約束しておいて、

それに違反して、

会社から今後やめるように警告されれば、

となるでしょう。

(時々そうならない人もいますが)

こうした効果が期待できますので、

会社としては、

違反行為をやめさせることで、

これ以上損害が大きくなることを

防ぐことができます。

まとめ

というわけで、

今日のポイントは

ということです。

ただ、

契約書というものは、

ただ単に作れば良い、

というものではありません。

上記のように、

「秘密保持契約」も、

ということを明確にしておく

必要があります。

逆に、

こういった重要な要素が不明確な契約書では、

かえって社員との間でトラブルを招きます。

実際の裁判でも、

契約書が不明確な内容だったために、

「秘密保持契約」の対象となる「営業秘密」

に当たるのかどうなのか、

といったことで争われているような

事例もあります。

私の弁護士としての使命は、

中小零細企業のトラブルを

不十分な内容の契約書は、

かえって「裁判沙汰」を招くことが

あります。

「裁判沙汰」を避けるためにも、

「秘密保持契約書」を作成するときは、

専門家である弁護士のアドバイスを

受けることをお勧めします。

下記の関連動画もご覧ください!

最新動画

今回は、電子契約書に印紙を貼る必要があるのか、また、電子契約書をプリントアウトしたり、PDFで送信したようば場合はどうなのか、こんなテーマでお話しています。

活動ダイジェスト

その後は事務所で仕事、夜は四谷にある同業者の事務所で打ち合わせ、それが終わって会食と、長い1日でした。

https://teiichirou.com/206/

お問い合わせ

| 住所 | 150-0031 東京都渋谷区桜丘町4番23号渋谷桜丘ビル8階 マップを見る |

|---|---|

| 受付時間 | 【平日】9:30〜18:00 【土曜日】9:30〜12:00 |

関連記事

カテゴリー

- キャンプ (4)

- このブログのコンセプト (18)

- セミナーのお知らせ (3)

- フリーランス保護法 (1)

- 一般的な法律相談 (300)

- クレーマー・カスハラ対策 (42)

- ネットのトラブル (5)

- フリーランスの法律相談 (3)

- 下請法 (24)

- 不正競争防止法 (5)

- 事業承継問題 (12)

- 企業損害のトラブル (4)

- 会社法関係 (33)

- 個人情報保護法 (2)

- 倒産・債務整理 (2)

- 債権回収 (9)

- 内容証明 (3)

- 内部通報(公益通報) (2)

- 刑事関係 (3)

- 名誉・プライバシー・肖像権侵害 (1)

- 契約書 (36)

- 悪徳業者とのトラブル (6)

- 損害賠償 (1)

- 景品表示法 (9)

- 株主総会トラブル (9)

- 業務委託契約 (4)

- 法律相談を受ける (9)

- 独占禁止法 (1)

- 環境問題 (2)

- 知的財産権 (10)

- 税金関係 (5)

- 裁判 (30)

- 証拠を集める (4)

- 遺産相続・遺言問題 (4)

- 顧客とのトラブル (12)

- 不動産に関するトラブル (2)

- 不動産業の法律相談 (64)

- 仕事術・時間術 (59)

- 健康・セルフケア (25)

- 勉強法 (5)

- 営業 (2)

- 子育て (8)

- 建設業の法律相談 (267)

- 会社の株式のトラブル (1)

- 元請けや下請けのトラブル (9)

- 取引先とのトラブル (46)

- 契約書のトラブル (3)

- 社員との労働トラブル (204)

- 弁護士業界 (35)

- 情報発信 (111)

- SNS (1)

- Voicy(音声配信) (2)

- YouTube (9)

- セルフマガジン (1)

- ブログ (72)

- メルマガ (4)

- 棒人間 (2)

- 電子書籍(Kindleブック) (1)

- 料理 (1)

- 最近読んだ本 (17)

- 生き方 (44)

- 私(吉田悌一郎)ってどんな人? (29)

- 私の弁護士としてのスタンス (13)

- 酒こそわが人生 (11)

- 離島での弁護士活動 (3)

- 顧問契約 (19)

人気記事(トータル)

人気記事(月間)

月別記事

- 2025年7月 (15)

- 2025年6月 (30)

- 2025年5月 (31)

- 2025年4月 (30)

- 2025年3月 (31)

- 2025年2月 (28)

- 2025年1月 (33)

- 2024年12月 (31)

- 2024年11月 (30)

- 2024年10月 (31)

- 2024年9月 (30)

- 2024年8月 (31)

- 2024年7月 (31)

- 2024年6月 (30)

- 2024年5月 (31)

- 2024年4月 (30)

- 2024年3月 (31)

- 2024年2月 (29)

- 2024年1月 (31)

- 2023年12月 (31)

- 2023年11月 (30)

- 2023年10月 (31)

- 2023年9月 (30)

- 2023年8月 (31)

- 2023年7月 (31)

- 2023年6月 (30)

- 2023年5月 (31)

- 2023年4月 (30)

- 2023年3月 (31)

- 2023年2月 (28)

- 2023年1月 (31)

- 2022年12月 (31)

- 2022年11月 (31)

- 2022年10月 (39)

- 2022年9月 (4)

- 2022年1月 (1)

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】

中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。