「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う

初めての方はこちらのオススメ記事をお読みください一覧はこちら

【賃貸借の保証人】「極度額」の定めのない契約は無効?

建物の賃貸借契約では

連帯保証人をつけることが

一般的でしょう。

しかし

個人の連帯保証人をつける場合には

「極度額」といって

保証の「上限額」を定めておく

必要があるので

注意が必要です。

(今日の「棒人間」 上限を決める??)

<毎日更新1429日目>

せっかく保証人が見つかっても??

法律上

契約が成立するためには

原則として

必ずしも「契約書」を

作る必要はありません。

すなわち

民法522条2項では

契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

と規定されています。

ですから

原則として「口約束」も法的に

有効な契約となり得るわけです。

ただし

例外があり

は別ですよ

ということになっています。

その例外の1つに

「保証契約」というものがあります。

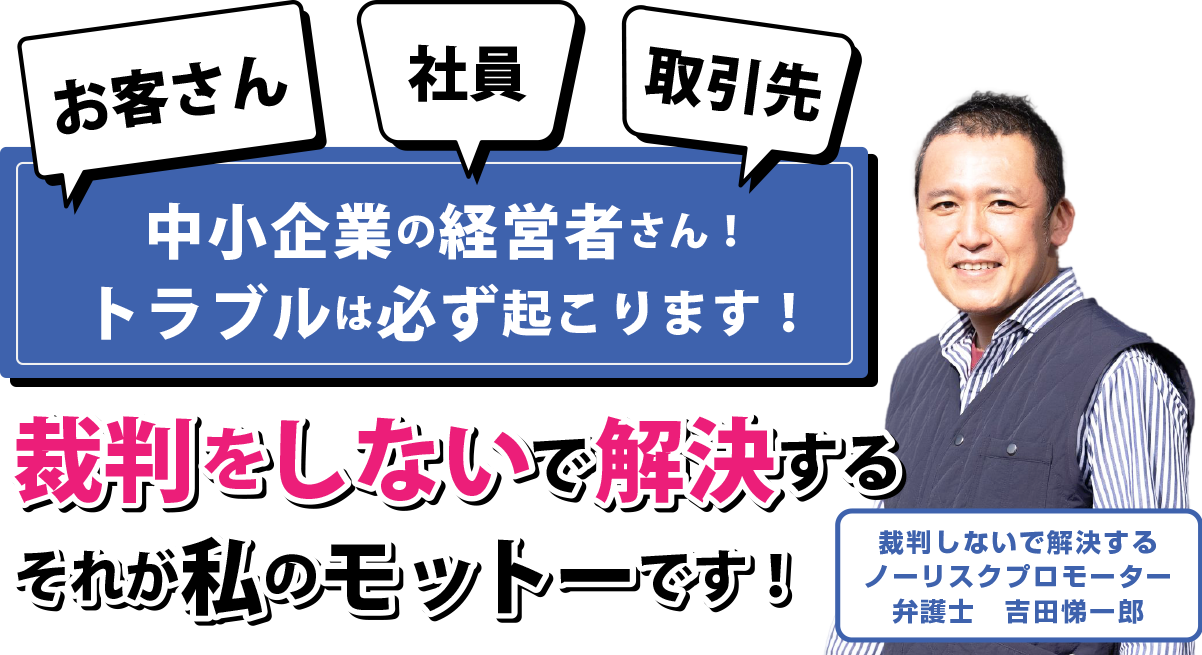

たとえば

不動産

建物を他人に貸すという賃貸借契約を結ぶ際に

「連帯保証人」をつけることがあります。

これは

法的にみると

本体の建物の賃貸借契約とは別に

賃貸人と連帯保証人との間で

「連帯保証保証契約」を

結んでいることになります。

これは

たとえば建物の借主が

約束した家賃を支払わなかったり

契約終了後も借主が居座って

賃料相当損害金が発生したり

借主が賃貸物件を破損して

しまうことなどがあり得ます。

その場合

そうした借主の未払い家賃や

損害賠償債務などを代わりに

支払うのが「連帯保証人」

という立場の人

ということになります。

この連帯保証契約は

実は例外的に書面によらなければならない

つまり契約書を作らなければ

ならないとされています。

具体的には

民法446条2項で

保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。

とされています。

ですから

せっかく連帯保証人が見つかっても

契約書を作っておかないと

連帯保証契約が無効

となってしまうのです。

根保証契約の極度額の定め

この場合

実際には

建物の賃貸借契約を作り

そこに連帯保証人にも

サインしてもらう形で

一体的に契約書を作成

することが多いでしょう。

そして

不動産賃貸の連帯保証に関しては

もう1つ注意すべきポイントがあります。

それは

2020年4月以降に成立した

賃貸借契約においては

連帯保証人が個人の場合は

その負う債務の「極度額」というものを

定めておかなければなりません。

「極度額」というのは

要するに

その連帯保証人が保証する

「上限額」のことを意味します。

個人が

一定の範囲の不特定の債務を保証する契約を

「個人根保証契約」と言います。

建物賃貸借の保証人の場合

上記のように未払い賃料や賃料相当損害金

建物破損の賠償金など

建物賃貸借に関して不特定の債務を

保証する関係になります。

ですから

個人が連帯保証人となる

建物賃貸借の連帯保証契約は

まさに上記の

「個人根保証契約」にあたります。

そして

民法465条の2の第2項では

個人根保証契約は、・・・極度額を定めなければ、その効力を生じない。

と定められています。

ですから

上記のように契約書に連帯保証を

定めるだけでは足りず

「極度額」の定めをしておかないと

やはりせっかくの連帯保証契約が

無効となってしまいます。

「極度額」を定める際の注意点

それでは

保証人が負うべき上限である

この「極度額」というのは

どのように定めれば

良いのでしょうか?

この点

個人根保証契約に「極度額」の

定めが要求されているのは

保証人が予想外に高額の債務の

保証を強いられることを防止し

保証人を保護することにあります。

この趣旨からすると

いくら「極度額」を定めたからと言って

その金額があまりに高額だと

その定め自体が公序良俗違反で

無効とされるおそれがあります。

それでは

具体的にいったいどの程度の額を

「極度額」と定めれば良いのでしょうか?

この点

通常の建物賃貸借契約の期間が

2年とされることが多いため

連帯保証人の極度額も家賃の2年分

程度とされることが多いようです。

ただし

その定め方には注意が必要です。

というのは

極度額として単に「賃料の●ヶ月分」

とだけ記載している例もあります。

しかし

そもそも賃料は

賃貸借契約期間中に増額や減額

などの変動があり得るのものです。

そこで

単に「賃料の●ヶ月分」という定めだと

極度額が確定していないとされて

この定めが無効となって

しまう可能性があります。

したがって

この場合には

たとえば賃料の2年分の金額を

具体的に記載して定めておく

という方法があります。

あるいは

「契約当初の賃料の●ヶ月分」という

形で決めておく方法もあります。

この極度額の定めは

2020年の民法改正

によって導入された規制です。

ですから

それ以前の昔の契約書には

建物賃貸の連帯保証人の極度額

の定めは特に必要ありませんでした。

ところが

私も経験がありますが

割と最近作られた契約書でも

この連帯保証人の極度額の

定めがないものを時おり

見かけることがあります。

これですと

上記のとおり

連帯保証の契約そのものが

無効になってしまいます。

せっかく建物賃貸借の連帯保証人がいても

契約が無効となってしまっては

元も子もありません。

したがって

上記のとおり

連帯保証の契約書を作ること

そして、「極度額」の定めをすることは

忘れずに押さえておく必要がありますね。

それでは

今日のダジャレを1つ。

極度額を定めない保証契約は、極度にイケてない??

それでは

また。

◾️裁判しないで解決するノーリスクプロモーター・弁護士 吉田悌一郎のプロフィール

◾️あなたの会社のトラブルを予防します〜あんしん法務ガード(顧問契約)

◼️「裁判沙汰」を予防する、契約書作成・リーガルチェックサービス

◾️【無料】セルフマガジン『裁判しないで解決する方法』の無料送付

◾️YouTube(渋谷の弁護士・吉田悌一郎の中小企業ビジネス法務チャンネル)

最新動画

今回は、「新入社員をむかえるにあたり、会社が用意しておくべき書面とは?」というテーマでお話ししています。

活動ダイジェスト

お問い合わせ

| 住所 | 150-0031 東京都渋谷区桜丘町4番23号渋谷桜丘ビル8階 マップを見る |

|---|---|

| 受付時間 | 【平日】9:30〜18:00 【土曜日】9:30〜12:00 |

関連記事

カテゴリー

- キャンプ (5)

- このブログのコンセプト (23)

- セミナーのお知らせ (3)

- フリーランス保護法 (3)

- 一般的な法律相談 (363)

- AIと法律問題 (3)

- クレーマー・カスハラ対策 (48)

- ネットのトラブル (6)

- フリーランスの法律相談 (3)

- 下請法 (28)

- 不正競争防止法 (8)

- 事業承継問題 (16)

- 企業損害のトラブル (4)

- 会社法関係 (37)

- 個人情報保護法 (2)

- 倒産・債務整理 (2)

- 債権回収 (10)

- 内容証明 (3)

- 内部通報(公益通報) (3)

- 刑事関係 (4)

- 名誉・プライバシー・肖像権侵害 (2)

- 契約書 (42)

- 悪徳業者とのトラブル (7)

- 損害賠償 (3)

- 景品表示法 (11)

- 株主総会トラブル (10)

- 業務委託契約 (11)

- 法律相談を受ける (9)

- 独占禁止法 (4)

- 環境問題 (2)

- 知的財産権 (15)

- 税金関係 (5)

- 行政処分 (1)

- 裁判 (34)

- 証拠を集める (5)

- 遺産相続・遺言問題 (4)

- 顧客とのトラブル (13)

- 不動産に関するトラブル (2)

- 不動産業の法律相談 (67)

- 介護業界のトラブル (2)

- 仕事術・時間術 (68)

- 健康・セルフケア (27)

- 勉強法 (5)

- 営業 (4)

- 子育て (10)

- 建設業の法律相談 (332)

- 会社の株式のトラブル (1)

- 元請けや下請けのトラブル (10)

- 取引先とのトラブル (50)

- 契約書のトラブル (3)

- 社員との労働トラブル (263)

- 弁護士業界 (43)

- 情報発信 (134)

- SNS (3)

- Voicy(音声配信) (2)

- YouTube (9)

- セルフマガジン (1)

- ブログ (89)

- メルマガ (4)

- 棒人間 (3)

- 電子書籍(Kindleブック) (1)

- 料理 (2)

- 最近読んだ本 (20)

- 生き方 (59)

- 私(吉田悌一郎)ってどんな人? (34)

- 私の弁護士としてのスタンス (14)

- 酒こそわが人生 (19)

- 離島での弁護士活動 (4)

- 顧問契約 (24)

人気記事(トータル)

人気記事(月間)

月別記事

- 2026年2月 (26)

- 2026年1月 (31)

- 2025年12月 (31)

- 2025年11月 (30)

- 2025年10月 (31)

- 2025年9月 (30)

- 2025年8月 (31)

- 2025年7月 (31)

- 2025年6月 (30)

- 2025年5月 (31)

- 2025年4月 (30)

- 2025年3月 (31)

- 2025年2月 (28)

- 2025年1月 (33)

- 2024年12月 (31)

- 2024年11月 (30)

- 2024年10月 (31)

- 2024年9月 (30)

- 2024年8月 (31)

- 2024年7月 (31)

- 2024年6月 (30)

- 2024年5月 (31)

- 2024年4月 (30)

- 2024年3月 (31)

- 2024年2月 (29)

- 2024年1月 (31)

- 2023年12月 (31)

- 2023年11月 (30)

- 2023年10月 (31)

- 2023年9月 (30)

- 2023年8月 (31)

- 2023年7月 (31)

- 2023年6月 (30)

- 2023年5月 (31)

- 2023年4月 (30)

- 2023年3月 (31)

- 2023年2月 (28)

- 2023年1月 (31)

- 2022年12月 (31)

- 2022年11月 (31)

- 2022年10月 (39)

- 2022年9月 (4)

- 2022年1月 (1)

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】

中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。