「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う

初めての方はこちらのオススメ記事をお読みください一覧はこちら

【契約不適合責任】契約書にそんなこと書いてあったとは知らなかった、は通用する?

取引先から提示された契約書を

よくチェックせずに調印。

後から「契約書にそんなこと書いて

あったなんて知らなかった」

残念ながら

これは通用しません。

(今日の「棒人間」 そんなの知らない、は通用する??)

<毎日更新1521日目>

契約書にそんなこと書いてあったとは知りませんでした

ひどい!契約書にそんなことが書いてあったなんて、気づかなかったんですよ〜(涙)

残念ながら、あなたが契約書に署名・押印している以上、その言い分は通りません。

ヒェ〜!!

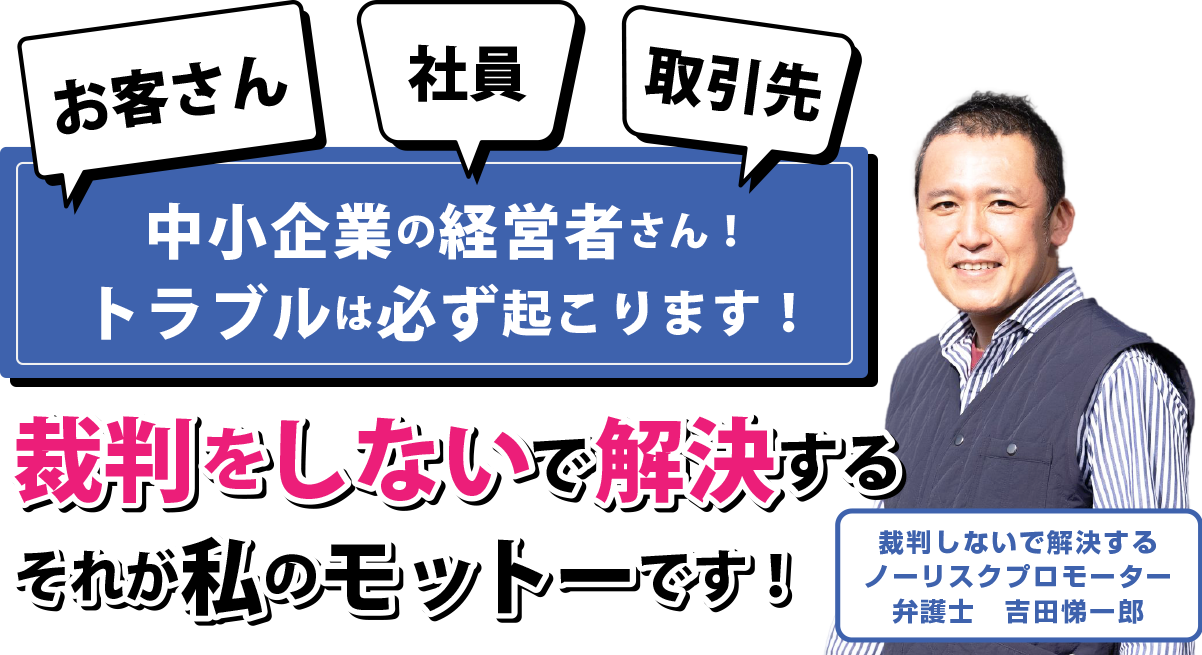

A社は

自社のブランドのインテリア雑貨を

製造するため

OEMの製造会社であるB社に

商品5000個を発注しました。

B社との間で契約書は結びましたが

B社が持ってきた契約書案に

A社の社長はあまりよく読まず

「まぁいいだろう」と調印。

その後

B社からの商品が納品されました。

商品の外観だけをざっと確認しただけで

A社において検品が行われず

しばらく商品はA社の倉庫に保管されました。

約3週間後

デパートでその商品の

販売を開始したところ

複数のお客様から

「塗装がはがれている」「ネジが緩い」

といったクレームが相次ぎました。

そこで

A社が慌てて商品を検品してみたところ

約30%の商品に不具合が

あることが判明したのです。

怒ったA社側は

B社に対して断固抗議します。

ところが

B社はA社との契約書に以下の

記載があることを指摘します。

商品納入後7日以内に書面にて通知のない場合は、納品物に瑕疵がないことを確認したものとみなす。

B社は

すでに7日を過ぎていることを理由に

一切の賠償請求などを拒否。

結局

A社は自社負担で欠陥のある商品を廃棄し

別の業者に再製造を依頼するなどして

大きな損失を被りました。

また

商品を卸しているデパート側からも

信用を失ってしまったのです。

契約不適合責任の期間制限

さて、民法では

売買契約において

売主から引き渡された商品が

種類や品質、数量に関して

不備があった場合。

買主は売主に対して

その商品の修理や代わりの商品の引き渡し

あるいは代金減額請求などが

できるとされています。

また

それ以外にも買主は契約の解除や

売主に対する損害賠償請求が

できる場合も定められています。

こうした売主が負っている責任を

「契約不適合責任」と言います。

この点、民法では

買主が商品の不具合を知った

ときから1年以内に

その旨を売主に通知しないときは

契約不適合責任を追及

できなくなると規定されています。

これを

売主の担保責任の期間制限

と言います。

この法律の原則からすれば

上記のA社も

まだ知ってから1年以内ですから

B社に対して契約不適合責任を

追及できそうですね。

ところが

この民法の規定は

当事者の合意(契約)によって

内容を変更することができる

とされています。

この

当事者の合意(契約)によって法律とは

別の定めができる規定のことを

「任意規定」と言います。

この担保責任の期間制限の規定は

任意規定なので

この1年の期間を当事者の合意(契約)

によって伸ばしたり

逆に短縮したりできるわけです。

上記の事例で

契約書の案を作成

したのはB社でした。

売主の立場であるB社からすれば

自社が契約不適合責任を負う期間は

なるべく短いに越したことはない。

そこで

B社は契約書に

上記のように売主の担保責任の期間制限を

7日に短縮する規定を入れ込んできたのです。

きちんと読まないと怖い「契約書」

ところが

悲しいかな

A社の社長は

B社が用意した契約書をろくに

チェックもせずに調印してしまいました。

A社の社長からしてみれば

そんな売主の契約不適合責任が

契約書で7日と短くされて

いるなんて知らなかった

と言いたいところです。

しかし

曲がりなりにも会社同士の契約ですから

調印した以上

その契約書の内容を知らなかった

という言い訳はほぼ通用しません。

とはいえ

会社同士であっても

この手のトラブルはよく見聞きします。

A社の失敗要因は

なんと言っても取引相手であるB社から

提示された契約書をきちんとチェック

しなかったこと。

それによって

上記のとおりA社は多額の損失を被り

デパートの信用も失ってしまいました。

いかがでしょうか?

中小企業の取引においても

契約書をきちんとチェックしない

ことのリスクは決して小さくありません。

特に

相手方が提示してくる契約書は

やはり相手に有利に

すなわち場合によっては自社に不利に

作られていることがあります。

というわけで

契約書をチェックすることは

会社の取引では必須です。

とはいえ

法律的な知識や素養がないと

なかなか契約書を読んでもよくわからない。

何しろ

ただでさえ

契約書というのは結構特殊な言い回しや

表現が使われていてわかりにくい。

まして

法的にどんな意味があるのか

自社に有利なのか不利なのか

なかなかわからないことが多いでしょう。

そんなときは

やはり弁護士に契約書のリーガルチェックを

依頼することを考えた方が良いと思います。

◼️「裁判沙汰」を予防する、契約書作成・リーガルチェックサービス

たかが契約書

されど契約書。

場合によっては会社の命運を

左右することもあり得るので

やはり注意が必要ですね。

それでは

また。

◼️新作note(有料記事)取締役には残業代が出ない?会社役員、執行役員、従業員の違いを徹底解説

◾️裁判しないで解決するノーリスクプロモーター・弁護士 吉田悌一郎のプロフィール

◾️あなたの会社のトラブルを予防します〜あんしん法務ガード(顧問契約)

◼️「裁判沙汰」を予防する、契約書作成・リーガルチェックサービス

◾️【無料】セルフマガジン『裁判しないで解決する方法』の無料送付

◾️YouTube(渋谷の弁護士・吉田悌一郎の中小企業ビジネス法務チャンネル)

最新動画

今回は、「「あれはうちの社員じゃない」は通用する?下請け社員のミスと元請けの責任」というテーマでお話ししています。

活動ダイジェスト

お問い合わせ

| 住所 | 150-0031 東京都渋谷区桜丘町4番23号渋谷桜丘ビル8階 マップを見る |

|---|---|

| 受付時間 | 【平日】9:30〜18:00 【土曜日】9:30〜12:00 |

関連記事

カテゴリー

- キャンプ (5)

- このブログのコンセプト (23)

- セミナーのお知らせ (3)

- フリーランス保護法 (3)

- 一般的な法律相談 (363)

- AIと法律問題 (3)

- クレーマー・カスハラ対策 (48)

- ネットのトラブル (6)

- フリーランスの法律相談 (3)

- 下請法 (28)

- 不正競争防止法 (8)

- 事業承継問題 (16)

- 企業損害のトラブル (4)

- 会社法関係 (37)

- 個人情報保護法 (2)

- 倒産・債務整理 (2)

- 債権回収 (10)

- 内容証明 (3)

- 内部通報(公益通報) (3)

- 刑事関係 (4)

- 名誉・プライバシー・肖像権侵害 (2)

- 契約書 (42)

- 悪徳業者とのトラブル (7)

- 損害賠償 (3)

- 景品表示法 (11)

- 株主総会トラブル (10)

- 業務委託契約 (11)

- 法律相談を受ける (9)

- 独占禁止法 (4)

- 環境問題 (2)

- 知的財産権 (15)

- 税金関係 (5)

- 行政処分 (1)

- 裁判 (34)

- 証拠を集める (5)

- 遺産相続・遺言問題 (4)

- 顧客とのトラブル (13)

- 不動産に関するトラブル (2)

- 不動産業の法律相談 (67)

- 介護業界のトラブル (2)

- 仕事術・時間術 (68)

- 健康・セルフケア (27)

- 勉強法 (5)

- 営業 (4)

- 子育て (10)

- 建設業の法律相談 (332)

- 会社の株式のトラブル (1)

- 元請けや下請けのトラブル (10)

- 取引先とのトラブル (50)

- 契約書のトラブル (3)

- 社員との労働トラブル (263)

- 弁護士業界 (43)

- 情報発信 (134)

- SNS (3)

- Voicy(音声配信) (2)

- YouTube (9)

- セルフマガジン (1)

- ブログ (89)

- メルマガ (4)

- 棒人間 (3)

- 電子書籍(Kindleブック) (1)

- 料理 (2)

- 最近読んだ本 (20)

- 生き方 (59)

- 私(吉田悌一郎)ってどんな人? (34)

- 私の弁護士としてのスタンス (14)

- 酒こそわが人生 (19)

- 離島での弁護士活動 (4)

- 顧問契約 (24)

人気記事(トータル)

人気記事(月間)

月別記事

- 2026年2月 (26)

- 2026年1月 (31)

- 2025年12月 (31)

- 2025年11月 (30)

- 2025年10月 (31)

- 2025年9月 (30)

- 2025年8月 (31)

- 2025年7月 (31)

- 2025年6月 (30)

- 2025年5月 (31)

- 2025年4月 (30)

- 2025年3月 (31)

- 2025年2月 (28)

- 2025年1月 (33)

- 2024年12月 (31)

- 2024年11月 (30)

- 2024年10月 (31)

- 2024年9月 (30)

- 2024年8月 (31)

- 2024年7月 (31)

- 2024年6月 (30)

- 2024年5月 (31)

- 2024年4月 (30)

- 2024年3月 (31)

- 2024年2月 (29)

- 2024年1月 (31)

- 2023年12月 (31)

- 2023年11月 (30)

- 2023年10月 (31)

- 2023年9月 (30)

- 2023年8月 (31)

- 2023年7月 (31)

- 2023年6月 (30)

- 2023年5月 (31)

- 2023年4月 (30)

- 2023年3月 (31)

- 2023年2月 (28)

- 2023年1月 (31)

- 2022年12月 (31)

- 2022年11月 (31)

- 2022年10月 (39)

- 2022年9月 (4)

- 2022年1月 (1)

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】

中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。