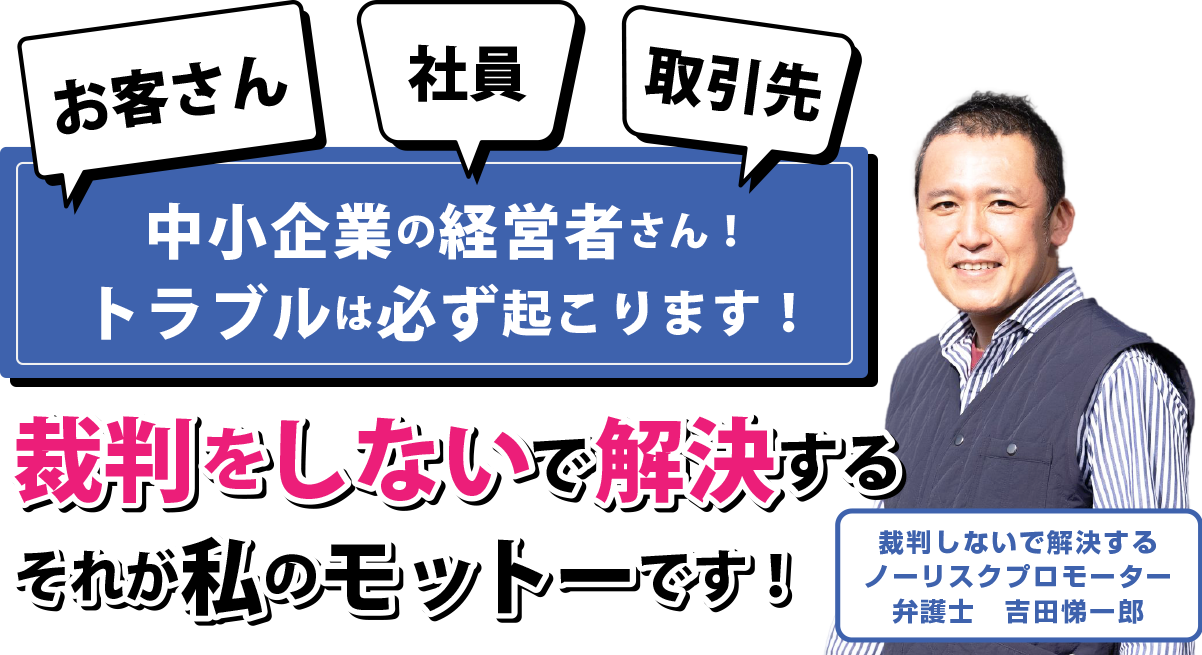

「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う

初めての方はこちらのオススメ記事をお読みください一覧はこちら

弁護士を「黒子」として利用する・取引相手へのメールの文案を書いてほしい?

弁護士を前面に立てて

代理人として交渉してもらう。

そうしたスタンダードな使い方の他に

陰で弁護士を「黒子」として使う

という方法があります。

(今日の「棒人間」 黒子??)

<毎日更新1610日目>

取引相手のメールの返信をしてほしい?

先日

顧問先のA社長よりご相談を受けました。

A社長の会社では

取引先との間でちょっとした

行き違いが生じているとか。

うちの担当者と先方の担当者で、ちょっとメールでの「小競り合い」のようになっているのですよ。

なるほど、メールですね。

メールを見ていると、なんか相手方がえらく強硬でしてね。担当者が参ってしまって。

そうなんですか。

相手のメールでは、こちらの法的責任のようなことをチラつかせているので、迂闊に変な回答もできません。どうしたものか。

もしよろしければ、私の方で御社の代理人として入りましょうか?

う〜ん、ただ、いきなり弁護士さんが出ると、もう先方にとってはある意味「宣戦布告」ですよね。

確かに、相手方との関係が決裂してしまう恐れもあるでしょう。

困りました、どうしたら良いでしょうかね?

私の方で、その相手方に対するメールの返信の案文を作成しましょうか?

それはいい!ぜひそれでお願いします。

こんな風に、弁護士をいわば黒子として使っていただく方法もありますね。

弁護士を「黒子」として利用する

普段

を標榜している私ですが

世間の弁護士に対するイメージは

そうではありません。

取引先同士のちょっとした揉め事に

双方が弁護士を代理人に立てて

交渉することは少なくありません。

いわば

弁護士を代理人として使うことも

「交渉」の一手段なわけです。

ただ

やはり弁護士が代理人として前面に出てくると

相手方はどうしても「裁判」を意識して

警戒体制に入ります。

相手方が硬くなってしまい

本来円満に交渉できる話が

スムーズに行かなくなって

しまうということもあり得ます。

弁護士が前面に出ていく

タイミングを間違えると、

と捉えられてしまうことがあります。

そこで

交渉ごとにおいては

場合によっては弁護士は前面に出ないで

陰で黒子に徹する必要がある

場合もあるのです。

メールのやり取りも立派な「交渉」?

ところで

最近では取引先とのやり取りも

メールやメッセージなどを

使うことが多くなっています。

スムーズなやり取りであれば

問題はありませんが

双方の行き違いなどで小競り合いが

起きることも十分にあり得ます。

気をつけたいのは

メールなどのテキストのやり取りでは

下手なことを書くとそれが後々

こちらに不利な証拠として残って

しまう危険があること。

ですから

こういった局面では

メールのやり取りも立派な「交渉」です。

誰にどんな内容を

どんなトーンで書くか

言葉1つ1つにかなり神経を

使う場合も出てきます。

そんな場面で

法的な交渉に慣れていない人がそのまま

メールのやり取りを続けるのは

時に危険でもあります。

そこで

上記のように弁護士を「黒子」

として使う1つの場面として

相手方に対する返信メールの

文案を弁護士に考えてもらう

というものがあります。

この場合

あくまでメールを送る名義は

弁護士ではなく

現場の担当者です。

しかし

そのメールの案文は弁護士が作れば

後で相手方から揚げ足を取られたり

こちらに不利になったりするリスクを

避けることができます。

たかがメール

されどメール。

やり方を間違えると

取引先のトラブルが深刻化し

最悪は「裁判沙汰」を招く危険もあります。

この点

私の弁護士としての使命は

というもの。

「裁判沙汰」を予防するために

弁護士を黒子としてうまく

使うのもときに有効です。

それでは

また。

◼️新作note(有料記事)「ファン付き作業着は義務?」知らなきゃ大損!夏の熱中症対策、会社がすべきこと

◾️裁判しないで解決するノーリスクプロモーター・弁護士 吉田悌一郎のプロフィール

◾️あなたの会社のトラブルを予防します〜あんしん法務ガード(顧問契約)

◼️「裁判沙汰」を予防する、契約書作成・リーガルチェックサービス

◾️【無料】セルフマガジン『裁判しないで解決する方法』の無料送付

◾️YouTube(渋谷の弁護士・吉田悌一郎の中小企業ビジネス法務チャンネル)

最新動画

今回は「事業承継、後継者に株式を集中させるための「遺留分」対策」というテーマでお話ししています。

活動ダイジェスト

お問い合わせ

| 住所 | 150-0031 東京都渋谷区桜丘町4番23号渋谷桜丘ビル8階 マップを見る |

|---|---|

| 受付時間 | 【平日】9:30〜18:00 【土曜日】9:30〜12:00 |

関連記事

カテゴリー

- キャンプ (5)

- このブログのコンセプト (23)

- セミナーのお知らせ (3)

- フリーランス保護法 (3)

- 一般的な法律相談 (363)

- AIと法律問題 (3)

- クレーマー・カスハラ対策 (48)

- ネットのトラブル (6)

- フリーランスの法律相談 (3)

- 下請法 (28)

- 不正競争防止法 (8)

- 事業承継問題 (16)

- 企業損害のトラブル (4)

- 会社法関係 (37)

- 個人情報保護法 (2)

- 倒産・債務整理 (2)

- 債権回収 (10)

- 内容証明 (3)

- 内部通報(公益通報) (3)

- 刑事関係 (4)

- 名誉・プライバシー・肖像権侵害 (2)

- 契約書 (42)

- 悪徳業者とのトラブル (7)

- 損害賠償 (3)

- 景品表示法 (11)

- 株主総会トラブル (10)

- 業務委託契約 (11)

- 法律相談を受ける (9)

- 独占禁止法 (4)

- 環境問題 (2)

- 知的財産権 (15)

- 税金関係 (5)

- 行政処分 (1)

- 裁判 (34)

- 証拠を集める (5)

- 遺産相続・遺言問題 (4)

- 顧客とのトラブル (13)

- 不動産に関するトラブル (2)

- 不動産業の法律相談 (67)

- 介護業界のトラブル (2)

- 仕事術・時間術 (68)

- 健康・セルフケア (27)

- 勉強法 (5)

- 営業 (4)

- 子育て (10)

- 建設業の法律相談 (332)

- 会社の株式のトラブル (1)

- 元請けや下請けのトラブル (10)

- 取引先とのトラブル (50)

- 契約書のトラブル (3)

- 社員との労働トラブル (263)

- 弁護士業界 (43)

- 情報発信 (134)

- SNS (3)

- Voicy(音声配信) (2)

- YouTube (9)

- セルフマガジン (1)

- ブログ (89)

- メルマガ (4)

- 棒人間 (3)

- 電子書籍(Kindleブック) (1)

- 料理 (2)

- 最近読んだ本 (20)

- 生き方 (59)

- 私(吉田悌一郎)ってどんな人? (34)

- 私の弁護士としてのスタンス (14)

- 酒こそわが人生 (19)

- 離島での弁護士活動 (4)

- 顧問契約 (24)

人気記事(トータル)

人気記事(月間)

月別記事

- 2026年2月 (26)

- 2026年1月 (31)

- 2025年12月 (31)

- 2025年11月 (30)

- 2025年10月 (31)

- 2025年9月 (30)

- 2025年8月 (31)

- 2025年7月 (31)

- 2025年6月 (30)

- 2025年5月 (31)

- 2025年4月 (30)

- 2025年3月 (31)

- 2025年2月 (28)

- 2025年1月 (33)

- 2024年12月 (31)

- 2024年11月 (30)

- 2024年10月 (31)

- 2024年9月 (30)

- 2024年8月 (31)

- 2024年7月 (31)

- 2024年6月 (30)

- 2024年5月 (31)

- 2024年4月 (30)

- 2024年3月 (31)

- 2024年2月 (29)

- 2024年1月 (31)

- 2023年12月 (31)

- 2023年11月 (30)

- 2023年10月 (31)

- 2023年9月 (30)

- 2023年8月 (31)

- 2023年7月 (31)

- 2023年6月 (30)

- 2023年5月 (31)

- 2023年4月 (30)

- 2023年3月 (31)

- 2023年2月 (28)

- 2023年1月 (31)

- 2022年12月 (31)

- 2022年11月 (31)

- 2022年10月 (39)

- 2022年9月 (4)

- 2022年1月 (1)

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】

中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。