「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う

初めての方はこちらのオススメ記事をお読みください一覧はこちら

パープレキシティ訴訟で注目!生成AIと著作権の境界線とは?

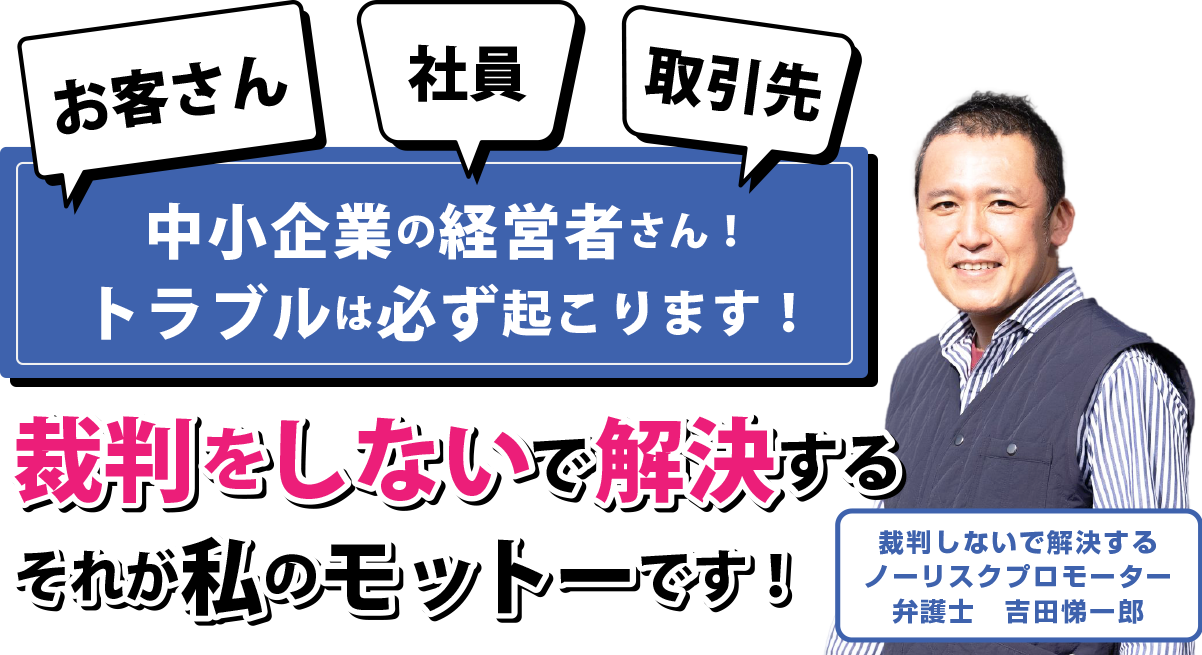

日本の新聞社が

アメリカの生成AI事業者を相手に

著作権法違反で裁判を起こした

との報道がありました。

生成AIと著作権の問題は

今後増えていくだろうと

予想されています。

(今日の「棒人間」 AIと新聞記事の著作権)

<毎日更新1576日目>

読売に続き、朝日、日経もアメリカ生成AI事業者を提訴

朝日新聞社と日経新聞社が

アメリカ生成AI業者に対し

著作権侵害行為の差止めと合計44億円の

損害賠償を求める裁判を起こした

との報道がありました。

朝日、日経も米国の生成AI事業者を東京地裁に提訴 記事無断使用訴え 読売に続き

報道によると

アメリカの生成AI事業者である

「パープレキシティ」が

インターネット上に公開されている

記事を無断で使用したということで

提訴に至ったそうです。

同種の裁判は

すでに読売新聞社が起こしており

今回の2社が続いた形

となっているようです。

このパープレキシティ社は

利用者から受けた質問に関する情報を

インターネット上で収集して生成AIが

回答するサービスを提供。

遅くとも2024年6月頃から

両新聞社の記事が含まれる回答を

無断で提供したとされています。

日経新聞社は

などとコメントしているそうです。

生成AIと著作権法違反

新聞社側の主張は

パープレキシティ社が

自社の許諾を得ずに記事を無断で

利用しているというもの。

著作権法という法律では

を「著作物」として保護しています。

そして

新聞記事も当然この

「思想又は感情を創作的に表現したもの」

にあたり

著作権法上の「著作物」となります。

著作権法において

他人の著作物を無断でコピーしたり

インターネット上で公開することは

原則として禁止されています。

すなわち

著作物のコピーやネット上の公開は

著作権者(上記の事件では新聞社)の

重要な権利とされていて

他人が無断で行うことはできない

とされているのです。

こうした他人の著作権を侵害した場合

著作権者としては

侵害者に対してその行為の差止めや

損害賠償を請求することができます。

さらに

著作権法では

他人の著作権を侵害した場合には

という罰則も定められています。

情報解析のための利用とは?

ただ、ここで

生成AI業者から

これは「情報解析のための利用」

であったとの反論が予想される

と言われています。

この点

著作権法では

例外的に著作権者の承諾なく

著作物を利用できる場合の1つとして

があげられています。

少しわかりにくいですが

「情報解析の用に供する」というのは

たとえばAIの機械学習やビッグデータの

解析が典型例とされています。

具体的には

膨大な文書データからAIが

文法や単語の関係性を学習したり

大量のテキストデータから

市場トレンドを分析したりすること

などがこれに当たります。

おそらく

上記の事件でもパープレキシティ側は

この「情報解析の用に供する場合」に当たり

著作権法には違反しないと

反論してくることが予想されています。

ただ

上記の事件で新聞社側は

AIが

などとしている点を

問題視しています。

すなわち

パープレキシティ社の行為が

単なる「情報解析」にとどまらず

点を問題にしているようです。

要するに

Iが学習した結果を

あたかも新聞記事そのものであるかのように

利用者に提示しているわけで

単なる「情報解析」の範疇を

超えて利用している

というわけです。

いずれにしても

裁判ではこの点が大きな争点に

なるものと思われます。

実は

この事件ではもう1つ論点があって

パープレキシティ社の行為が

信用毀損行為にあたり

不正競争防止法に違反するのでは

ないかという問題があります。

長くなりましたので

この点はまた明日お話しします。

それでは

また。

◼️新作note(有料記事)「ファン付き作業着は義務?」知らなきゃ大損!夏の熱中症対策、会社がすべきこと

◾️裁判しないで解決するノーリスクプロモーター・弁護士 吉田悌一郎のプロフィール

◾️あなたの会社のトラブルを予防します〜あんしん法務ガード(顧問契約)

◼️「裁判沙汰」を予防する、契約書作成・リーガルチェックサービス

◾️【無料】セルフマガジン『裁判しないで解決する方法』の無料送付

◾️YouTube(渋谷の弁護士・吉田悌一郎の中小企業ビジネス法務チャンネル)

最新動画

今回は「工期遅延の責任は誰に?債務不履行と過失相殺の関係」というテーマでお話ししています。

お問い合わせ

| 住所 | 150-0031 東京都渋谷区桜丘町4番23号渋谷桜丘ビル8階 マップを見る |

|---|---|

| 受付時間 | 【平日】9:30〜18:00 【土曜日】9:30〜12:00 |

関連記事

カテゴリー

- キャンプ (5)

- このブログのコンセプト (23)

- セミナーのお知らせ (3)

- フリーランス保護法 (3)

- 一般的な法律相談 (363)

- AIと法律問題 (3)

- クレーマー・カスハラ対策 (48)

- ネットのトラブル (6)

- フリーランスの法律相談 (3)

- 下請法 (28)

- 不正競争防止法 (8)

- 事業承継問題 (16)

- 企業損害のトラブル (4)

- 会社法関係 (37)

- 個人情報保護法 (2)

- 倒産・債務整理 (2)

- 債権回収 (10)

- 内容証明 (3)

- 内部通報(公益通報) (3)

- 刑事関係 (4)

- 名誉・プライバシー・肖像権侵害 (2)

- 契約書 (42)

- 悪徳業者とのトラブル (7)

- 損害賠償 (3)

- 景品表示法 (11)

- 株主総会トラブル (10)

- 業務委託契約 (11)

- 法律相談を受ける (9)

- 独占禁止法 (4)

- 環境問題 (2)

- 知的財産権 (15)

- 税金関係 (5)

- 行政処分 (1)

- 裁判 (34)

- 証拠を集める (5)

- 遺産相続・遺言問題 (4)

- 顧客とのトラブル (13)

- 不動産に関するトラブル (2)

- 不動産業の法律相談 (67)

- 介護業界のトラブル (2)

- 仕事術・時間術 (68)

- 健康・セルフケア (27)

- 勉強法 (5)

- 営業 (4)

- 子育て (10)

- 建設業の法律相談 (332)

- 会社の株式のトラブル (1)

- 元請けや下請けのトラブル (10)

- 取引先とのトラブル (50)

- 契約書のトラブル (3)

- 社員との労働トラブル (263)

- 弁護士業界 (43)

- 情報発信 (134)

- SNS (3)

- Voicy(音声配信) (2)

- YouTube (9)

- セルフマガジン (1)

- ブログ (89)

- メルマガ (4)

- 棒人間 (3)

- 電子書籍(Kindleブック) (1)

- 料理 (2)

- 最近読んだ本 (20)

- 生き方 (59)

- 私(吉田悌一郎)ってどんな人? (34)

- 私の弁護士としてのスタンス (14)

- 酒こそわが人生 (19)

- 離島での弁護士活動 (4)

- 顧問契約 (24)

人気記事(トータル)

人気記事(月間)

月別記事

- 2026年2月 (26)

- 2026年1月 (31)

- 2025年12月 (31)

- 2025年11月 (30)

- 2025年10月 (31)

- 2025年9月 (30)

- 2025年8月 (31)

- 2025年7月 (31)

- 2025年6月 (30)

- 2025年5月 (31)

- 2025年4月 (30)

- 2025年3月 (31)

- 2025年2月 (28)

- 2025年1月 (33)

- 2024年12月 (31)

- 2024年11月 (30)

- 2024年10月 (31)

- 2024年9月 (30)

- 2024年8月 (31)

- 2024年7月 (31)

- 2024年6月 (30)

- 2024年5月 (31)

- 2024年4月 (30)

- 2024年3月 (31)

- 2024年2月 (29)

- 2024年1月 (31)

- 2023年12月 (31)

- 2023年11月 (30)

- 2023年10月 (31)

- 2023年9月 (30)

- 2023年8月 (31)

- 2023年7月 (31)

- 2023年6月 (30)

- 2023年5月 (31)

- 2023年4月 (30)

- 2023年3月 (31)

- 2023年2月 (28)

- 2023年1月 (31)

- 2022年12月 (31)

- 2022年11月 (31)

- 2022年10月 (39)

- 2022年9月 (4)

- 2022年1月 (1)

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】

中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。